| 南禅寺(なんぜんじ) |

臨済宗南禅寺派の大本山で、 正式には太平輿国南禅禅寺といい、京都五山のひとつに数えらます。

1291年、亀山上皇の離宮を無関普門禅師(大明国師)に賜い禅林禅寺としたことに始まります。

|

・三門

まずは、寺院を代表する正門の三門は重要文化財で、歌舞伎「楼門五三桐」で石川五右衛門が「絶景かな、絶景かな」と大見得を切る舞台としても有名です。

2層からなる高さ22mの壮大な楼門で、その門前に建つ石燈篭も高さ6mを誇り、日本一大きいことで知られています。 |

|

|

・法堂

問禅や開堂等法式行事、公式の法要の行なわれる場所です。

|

・方丈

大方丈と小方丈からなる桃山期の国宝で、大方丈は豊臣秀吉が建造寄進した御所の清涼殿を1611年に移したものです。 大方丈と小方丈からなる桃山期の国宝で、大方丈は豊臣秀吉が建造寄進した御所の清涼殿を1611年に移したものです。

狩野元信や狩野探幽ら狩野派の筆による襖絵がみられる、重要文化財の「群虎図」や「水呑みの虎」など40枚が観賞できます。

また、「虎の子渡し」と呼ばれる庭園は、江戸初期の禅宗式枯山水で小堀遠州の作と伝えられます。

|

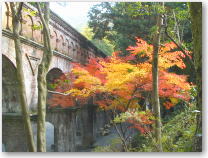

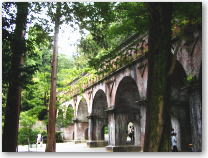

・水路閣

境内の南側にあり、疏水事業の一環として施工された水道橋で、延長93.17メートル。 境内の南側にあり、疏水事業の一環として施工された水道橋で、延長93.17メートル。

古代ローマの水道橋がモデルと言われるアーチ構造の優れたデザインを持ち、京都を代表するレンガ造りの建物です。

現在でもちゃんと機能しています。 |

|

その疏水の下をくぐると、南禅寺発祥の地である南禅院にでます。

|

| 東山を背景にした境内は、紅葉の名所の一つです。 |

|

|

また、この地域は湯豆腐のお店が沢山あることで知られています。

|

| -2002年11月- |

![]()