| 銀閣寺 |

足利8代将軍義政が、祖父の義満が建てた金閣寺にならって、文明14年(1482)に山荘として東山殿建てたのが始まりです。

義政の死後遺言により、臨済宗相国寺派の寺に改められ、正式名称の慈照寺となりました。

義政はここを拠点に茶道、華道など様々な文化を育み、東山文化が誕生しました。

|

まずは、総門からつづく高い銀閣寺垣のアプローチがあり、きれいに木々が切りそろえられており、高い壁のようです。 |

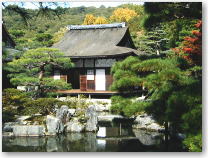

特別名勝、特別史跡の池泉回遊式の庭園は、西芳寺(苔寺)の庭園を模して義政と善阿弥の指導によって作庭されたもので、上下二段に大別されます。

枯山水庭園で山の斜面から、境内が一望できます。 |

|

左図は池泉回遊式です。

白砂を敷きつめた銀砂灘(ぎんさだん)と向月台(こうげつだい)が、月の光を反射して銀閣を照らすといいます。 |

中央の錦鏡池に姿を映す観音殿(銀閣)は国宝で、下層が心空殿と呼ばれる住宅、上層が聴音閣と呼ばれる仏堂になっており2つの様式を組み合わせた建物になっています。 |

東求堂は日本最古の書院造りとして、住宅建築遺構として国宝に指定されています。 東求堂は日本最古の書院造りとして、住宅建築遺構として国宝に指定されています。

その一室である同仁斎は初めての四畳半茶室であり、ここで義政公は諸芸道の達人を東求堂に集め、芸術三昧の晩年を過ごしたとされています。 |

金閣寺の北山文化の華やかさに比べ、銀閣寺は東山文化の「わび・さび」を漂わせます。

柿葺の屋根を持つ銀閣の、渋い風格は時代をこえ人々に愛されています。

しかし、庭園との調和が銀閣寺のよさといえると思われます。 |

|

| -2002年11月- |

![]()